Калейдоскоп фантастики

Данная рубрика посвящена всем наиболее важным и интересным отечественным и зарубежным новостям, касающимся любых аспектов (в т.ч. в культуре, науке и социуме) фантастики и фантастической литературы, а также ее авторов и читателей. Здесь ежедневно вы сможете находить свежую и актуальную информацию о встречах, конвентах, номинациях, премиях и наградах, фэндоме; о новых книгах и проектах; о каких-либо подробностях жизни и творчества писателей, издателей, художников, критиков, переводчиков — которые так или иначе связаны с научной фантастикой, фэнтези, хоррором и магическим реализмом; о юбилейных датах, радостных и печальных событиях. |

Модераторы рубрики: С.Соболев, DeMorte, Kons Авторы рубрики: bakumur, artem-sailer, swgold, polak22, isaev, versta, sanbar, inyanna, breg, visto, ceh, cat_ruadh, denshorin, glupec, Kons, WiNchiK, Petro Gulak, sferoidi, Pouce, shickarev, snovasf, suhan_ilich, Vladimir Puziy, Денис Чекалов, Мартин, Aleks_MacLeod, ameshavkin, Sagari, iwan-san, demihero, С.Соболев, Ank, angels_chinese, senoid, Verveine, saga23, Nexus, Сноу, votrin, vvladimirsky, Ksavier, coolwind, Lartis, geralt9999, ula_allen, gleb_chichikov, Сферонойз, Мэлькор, sham, Burn_1982, Горе, Mitgarda, garuda, drogozin, Pickman, Славич, vad, HellSmith, sloboda89, grigoriynedelko, validity, volodihin, volga, vchernik, tencheg, creator, Anahitta, Календула, Берендеев, Брисоль, iRbos, Вертер де Гёте, Кел-кор, doloew, Silvester, slovar06, atgrin, Стронций 88, nufer, Пятый Рим, Ny, magister, Green_Bear, Толкователь, 2_All, 240580, darkseed, =Д=Евгений, Кибренетик, Thy Tabor, БорЧ, DeMorte, Pirx, Алекс65, Ведьмак Герасим, Иар Эльтеррус, mif1959, JimR, bellka8, chert999, kmk54, Zangezi, Fyodor, Леонид Смирнов, kenrube, Алексей121, keellorenz, Death Mage, shawshin, khripkovnikolai, amarkov, EllenRipley007, rvv, negrash, монтажник 21, DGOBLEK, Мстислав Князев, fhistory, merlin_leroy, Wladdimir

| Статья написана 4 декабря 16:38 |

Этот роман был закончен автором в 1972 году. В предисловии к изданию 1994 года писатель Ахат Мушинский, лично знавший Владимира Корчагина, сообщает: "К сожалению, судьба «Астийского эдельвейса» сложилась непросто. В силу не совсем ординарной трактовки некоторых научных и социально-философских проблем лишь после десяти лет «хождения по мукам» «Молодая гвардия» опубликовала сильно сокращённый вариант романа".

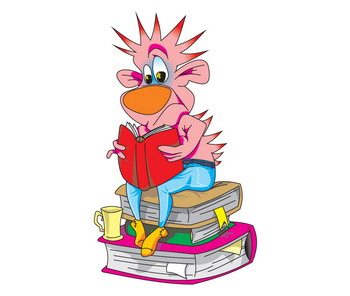

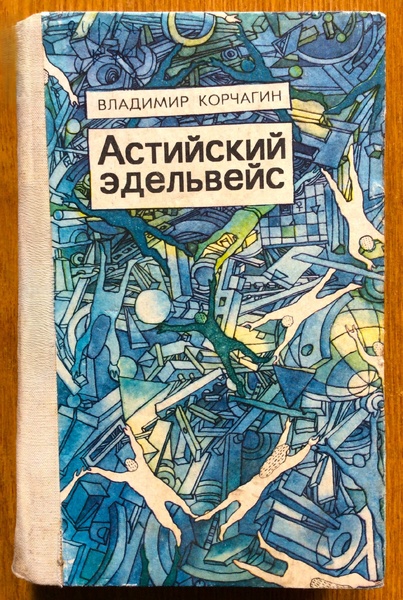

Владимир Корчагин. Астийский эдельвейс. Казань: Татарское кн. изд-во, 1994 г. Тираж: 5000 экз. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации М. Покалева.

Речь идёт о безжалостно урезанной версии "Астийского эдельвейса", вышедшей в 1982 году в серии "Библиотека советской фантастики". Роман Корчагина тогда был более чем в два раза сокращён, а некоторые герои произведения вообще исчезли из текста вместе с их жизненными обстоятельствами и сюжетными линиями. Похоже, именно из-за непродуманного сокращения и наблюдается разочарование тех, кто читал "журнальную" версию романа, вышедшую в 1982 году. Коллега Абарат, знавший писателя, вспоминает, как Корчагин говорил, что написать хорошую, но максимально облегчённую повесть "Конец легенды" его сподвигла досада на "Молодую Гвардию" за произвол над "Астийским эдельвейсом"

.

Владимир Корчагин. Астийский эдельвейс. — М.: Молодая гвардия, 1982 г. Серия: Библиотека советской фантастики. Тираж: 100000 экз. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации художника В. Давыдова.

Без лакун, в своём первозданном виде, "Астийский эдельвейс" вышел лишь в 1994 году, в Казани, спустя два с лишним десятка лет после того как был написан, тиражом всего пять тысяч экземпляров. В моей библиотеке есть полный вариант романа, с сокращённой версией 1982 года я его постранично не сравнивал. Пишу этот материал, основываясь на изначальном авторском тексте, изданном в 1994 году Татарским книжным издательством. Прочитавшие книгу отзываются о ней по-разному. Не поддерживаю тех, кто относится к "Астийскому эдельвейсу" негативно, я оцениваю эту книгу, скорее, положительно. И не только потому, что первый поощрительный отзыв на рукопись этого фантастического романа Владимира Корчагина дал отечественный классик жанра Иван Антонович Ефремов.

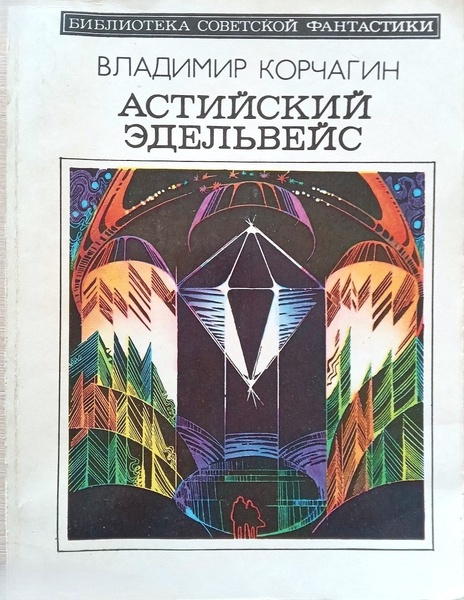

Титульный разворот книги "Астийский эдельвейс" (1994) с портретом автора.

Кстати, именно беседы Корчагина с Иваном Ефремовым помогли фантасту из Казани определиться в своём романе с подходом к ряду важнейших загадок и тайн мироздания, в том числе — к осмыслению вопроса об истоках человеческого разума, а также к рассмотрению гипотезы, прямо связывающей зарождение земной цивилизации с посещением нашей планеты представителями других миров. Мне импонирует, что писатель Корчагин в "Астийском эдельвейсе" остаётся верен своему кредо просветителя. В непрерывной череде жизненных перипетий его персонажи всегда находят время для того, чтобы углубиться в самые разнообразные научные и философские темы: от разговоров о филогении (проще говоря, родословной) человека и эпохах земной геологической истории до обсуждения слабого взаимодействия элементарных частиц и размышлений о случайности, как форме проявления исторической необходимости.

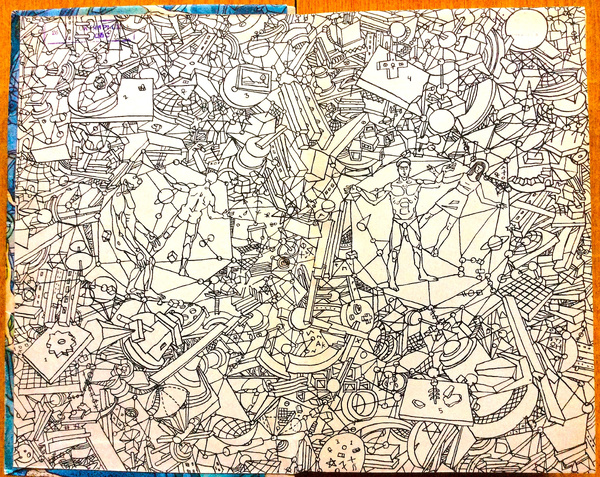

Форзац книги "Астийский эдельвейс" (1994). Художник М. Покалев.

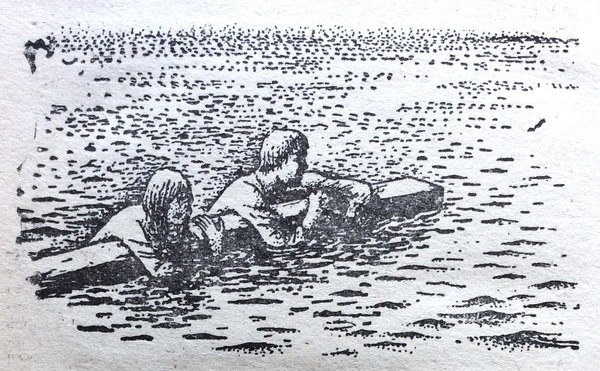

Автор отслеживает жизнь своего главного героя Максима Колесникова, начиная со школьных лет, со времени переезда его родителей на кордон Вормалей — крохотный лесной поселок, прилепившийся к подножию сопки над рекой Студёной. Студёная впадает в небольшое озеро. Основные события романа берут начало как раз на озере, куда ранним утром пришёл Максимка, собираясь прыгнуть с высоченного обрыва. С момента своего появления в Вормалее, он всё никак не мог на это решиться, давая местным ребятам повод для ехидных подковырок. "Надо прыгнуть! Именно сейчас, пока здесь никого нет. И доказать этим задавалам, что и он, Максимка, чего-то стоит". Стоя на круче, мальчик неожиданно увидел, что внизу, в воде, барахтается рыжая девчонка. Вот она вскрикнула и камнем пошла ко дну. Не раздумывая, Максимка бросился с обрыва, схватил незнакомку за длинные золотистые волосы, вытащил на берег и стал приводить в чувство. Когда девчонка, наконец, открыла глаза, он начал ей выговаривать, зачем так далеко заплыла, "но вдруг почувствовал, что руки у него как-то бессильно повисли вдоль туловища, ноги сделались ватными, а перед глазами все закачалось, поплыло…".

Рисунок художника М. Покалева из книги В. Корчагина "Астийский эдельвейс" (1994).

Читайте далее в статье: • Вот такой я человек… • Владимир Корчагин закончил роман "Астийский эдельвейс" в 1972 году. • В 1982 году "Астийский эдельвейс" безжалостно урезали. • В первозданном виде роман вышел в 1994 году, в Казани. • Писатель Корчагин верен своему кредо просветителя. • В воде барахталась незнакомая рыжая девчонка… • Видения и сновидения не включают в себя ощущений запаха. • Астийский эдельвейс от Нефертити. • Таинственно исчезающие артефакты. • Женщин (земных и неземных) влечёт к нему неудержимо. • НФ, ромфант или космическая опера? • Наивную непосредственность при желании можно считать достоинством. • А в глазах — холод космических глубин, загадочных и беспощадных… • Зачем хорошего человека обидели? • Теперь Максим будет спасать человечество от ядерного апокалипсиса. Полный вариант статьи читать здесь: https://dzen.ru/a/aSoDN5vcvE5v6ASM

|

| | |

| Статья написана 27 ноября 18:29 |

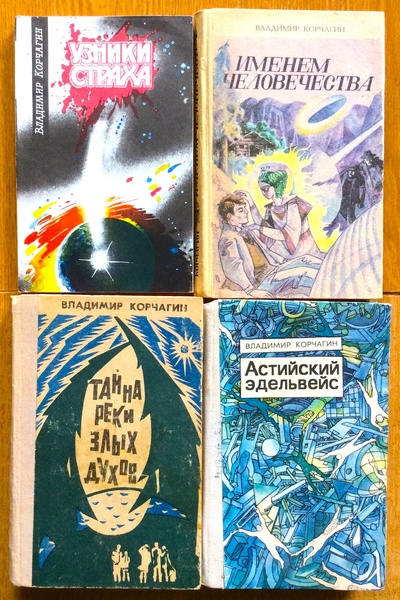

В предыдущей статье "Остров-призрак" и его робинзоны", посвящённой повести Владимира Корчагина "Конец легенды", я обещал рассказать о других фантастических произведениях этого автора. В моей библиотеке, например, есть научно-фантастический роман Корчагина "Узники страха". Эта вещь идеально вписывается в рассматриваемую мною в ряде последних материалов коллекцию приключенческих и фантастических произведений советских писателей, посвящённых затерянным мирам, неизвестным территориям и таинственным островам, хотя, честно говоря, я уже подумывал временно отойти от этой темы. Замечу, что книга "Узники страха" датирована 1991 годом, но поскольку в набор была сдана 9 апреля 1991 года, то можно уверенно сказать, что она вышла (а тем более — написана) до распада Советского Союза, то есть, её автор был писателем ещё исключительно советским.

Владимир Корчагин. Узники страха. — Казань: Татарское кн. изд-во, 1991 г. Тираж: 75000 экз.

Таким образом, роман "Узники страха" вышел на финише существования СССР, в ту пору, когда открылись все шлюзы, и в страну хлынул поток переводной фантастики: и плохой, и хорошей. Многие отечественные любители фантастики занялись её поглощением и уже не очень пристально отслеживали книги этого жанра, выходящие у нас в стране. Мне, например, "Узники страха" в 1991 году на глаза не попались, хотя нашей фантастикой и её авторами я всегда интересовался. Более того, лично знал многих отечественных фантастов, с некоторыми из них дружил, состоял в жанровых номинационных комиссиях и жюри, работал в фантастических журналах, даже проводил фантастические конференции (конвенты). Но нет ничего ужасного в том, что на фоне массового засилья зарубежного фантастического чтива российские читатели на книгу Владимира Корчагина "Узники страха" особого внимания не обратили. Да и шедевром этот роман не был.

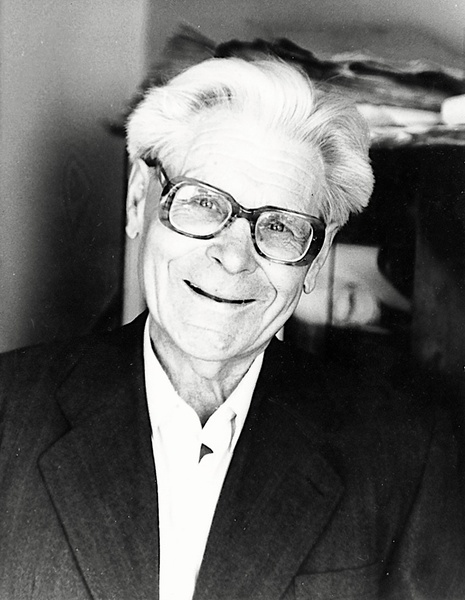

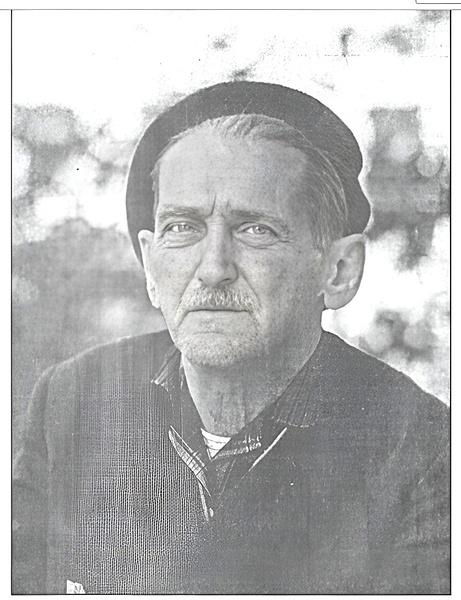

Владимир Владимирович Корчагин (14.10.1924 — 26.12.2012). Казань, 2004 год.

Тем не менее, у Владимира Корчагина (я коротко рассказывал об этом авторе в предыдущем материале) есть достаточное количество поклонников, уважающих творчество писателя ещё с самого первого, самого популярного и самого известного его романа "Тайна реки Злых Духов" (1962). Эта книга, наполненная приключениями и познавательной информацией из геологии и минералогии, десятки (а, может, и сотни) своих читателей привела к осознанному выбору профессии геолога.

Владимир Корчагин. Тайна реки Злых Духов. — Казань: Татарское кн. изд-во, 1974 г. Тираж: 100000 экз. Рисунки В. Карамышева, оформление В. Курочкиной.

Теперь об "Узниках страха". В этом романе, как и в уже знакомой нам повести В. Корчагина "Конец легенды", главный герой — аспирант. Кстати, и среди персонажей романа "Тайна реки Злых Духов" тоже присутствует аспирант, благодаря которому и попали в состав геологической экспедиции трое подростков-школьников — аспиранту были нужны помощники. Я снова отвлёкся на "Реку Злых Духов", но всё же вернёмся к роману "Узники страха". Начинается он с объявления результатов голосования по диссертации, которую только что защищал Артём Лосев, двадцатишестилетний аспирант кафедры минералогии. Учёная степень кандидата геолого-минералогических наук Лосеву была присуждена единогласно, а итоги голосования немедленно утверждены Учёным советом. В конце товарищеского ужина к Артёму подсел его давний знакомый Николай Иванович, старый геолог-производственник, недавно вернувшийся из длительной командировки на Тянь-Шань. Он занимался тематикой альпийской тектоники, близкой к научным интересам Артёма. Николай Иванович показал новоиспечённому кандидату несколько снимков, сделанных им в горах во время изыскательских работ. Среди них Артём неожиданно увидел цветное фото прекрасной девушки, стоявшей у отвесно вздымающейся скалы.

Незнакомка у скалы с красным шариком на шее. Такую О-Стелли нарисовала мне Алиса по описанию из текста романа.

Читайте в статье далее: • Роман "Узники страха" вышел на финише существования СССР… • Аспиранты – традиционные и любимые герои писателя Владимира Корчагина. • Девушка в хитоне на фоне отвесно вздымающейся скалы. • Прекрасная незнакомка в прозрачном хитоне подаёт сигналы. • Сказочные события в научно-фантастическом романе... • Аспирант Лосев из «Узников страха», инженер Лось из «Аэлиты» и девочка Элли из «Волшебника Изумрудного города». Что у них общего? • Лосев на Тянь-Шане среди эрхорниотов – потомков звёздных пришельцев. • Эрхорн — откуда это слово? • Мудрейшая О-Стелли – прекрасная любовь аспиранта. • "Я люблю тебя, жизнь" – гимн Артёма Лосева и начальника лаборатории, где я когда-то работал. • Серьёзная озабоченность автора возможной термоядерной катастрофой. • Незначительная орфографическая ошибка подорвала моё почти положительное отношение к роману… Полный вариант материала читать здесь: https://dzen.ru/a/aSC8lYhcViklvAHI

|

| | |

| Статья написана 20 ноября 14:49 |

Продолжаю обзор приключенческих и фантастических произведений советских авторов, посвящённых затерянным мирам, неизвестным территориям и таинственным островам. В этот ряд органично встраивается научно-фантастическая повесть Владимира Корчагина "Конец легенды" (1984).

Владимир Корчагин. Конец легенды. — Казань: Татарское книжное издательство, 1984 г. Тираж: 50000 экз. Художник В.Е. Булатов.

Владимир Владимирович Корчагин (1924 — 2012) — автор достаточно известного приключенческо-познавательного романа "Тайна реки Злых Духов" (1962) о небольшой группе геологов, среди которых — три шестнадцатилетних подростка (два мальчика и девочка), попавшей в авиакатастрофу и оказавшейся в тайге. Это — дебютная прозаическая работа писателя. Корчагин умело совместил в ней приключенческую составляющую и любопытную информацию из геологии и минералогии. В 1968 году Корчагин написал своеобразное продолжение этой книги — роман "Путь к перевалу" об энергичной жизни геологического факультета университета неназванного города, где учатся и герои "Тайны реки Злых Духов".

Владимир Владимирович Корчагин (14.10.1924 — 26.12.2012) в 2007 году.

Герои произведений Корчагина — молодые разведчики земных недр, учёные-геологи и студенты. Юный читатель, следя за их приключениями, путешествиями и переживаниями, учится ценить научные знания и настоящие человеческие отношения, а читатель взрослый — молодеет душой. Кстати, в одном из своих интервью Владимир Корчагин говорил, что после того, как его научно-приключенческая книга "Тайна реки Злых Духов" вышла в свет, число желающих поступить на геологический факультет КГУ возросло в десять раз.

Владимир Корчагин на Урале. Семидесятые годы.

Начинается повесть с переживаний двадцатитрехлетнего аспиранта кафедры петрографии Дениса Крымова, опасающегося, "что материала подготовленной им пробной лекции не хватит на академический час и придется отвечать на всякого рода каверзные вопросы, какие студенты специально приберегают для начинающих преподавателей". Денис вроде бы правильно рассчитал продолжительность лекции, но без заковыристых вопросов всё же не обошлось... Помимо прочего, студенты спросили у Крымова, почему выстилающие океанические впадины породы, возникшие за счёт подводного вулканизма, а именно — стекловатые туфы типа пемз, имеющие удельный вес меньше, чем у воды, не отделяются от общего субстрата и не плавают по морям и океанам? Знающий своё дело аспирант Крымов успел до звонка более-менее прилично на все вопросы ответить, и тут же про них забыл. Забыл он и о вопросе про плавучие пемзы. А зря! Но тут Дениса срочно затребовали к заведующему кафедрой: вызов в кабинет обычно означал одно — шеф чем-то недоволен.

Некоторые книги Владимира Корчагина из моей библиотеки.

Но на этот раз профессор вызвал Крымова не для разноса, а чтобы поздравить его с приглашением на стажировку в США, в Пенсильванский университет: "Завтра же вам надлежит быть в Москве. А там – Ленинград. И океаном – в Нью-Йорк". В повести всё максимально динамично. Уже на шестой странице "Конца легенды" аспирант Денис Крымов на большом теплоходе плывёт по океану. А на двадцатой странице теплоход идёт ко дну...

Рисунок художника В. Булатова к повести В. Корчагина "Конец легенды" (1984).

Читайте полный вариант статьи с картинками: • Безостановочный конвейер увлекательных событий в повести «Конец легенды». • Половина тиража в твёрдом переплёте, половина — в мягкой обложке. • Умелое совмещение приключенческой составляющей со сведениями из геологии и минералогии в романе "Тайна реки Злых Духов". • Основательные научные познания кандидата геолого-минералогических наук, доцента КГУ Владимира Корчагина удачно совместились с его литературным даром. • Плавучие пемзы. • Пари братьев Томпсонов. • Остров исчез… • Журналистку Эвелину Крымов из океана выловил… • Курт с чемоданчиком. • На острове отсутствуют приливы, брошенные в воду коряги и палки в разные дни уплывают в разные стороны, а солнце встаёт вообще откуда захочет… • Таинственный доброжелатель. • Она не пользовалась никакой одеждой, если не считать юбки, прикрывающей верхнюю часть бедер. • Денис заочно влюбился в чудесную Норму с синими глазами, источавшими мягкое теплое сияние, и роскошными волосами цвета сургучной яшмы… • Вполне логичная и захватывающая история, нафаршированная конфликтами идеологий и характеров. Конечно, история наивная, но в этом её и прелесть. • Просветительство и популяризация научных знаний. • Образы своих героев автор списывал с реальных людей… Полный вариант читать здесь: https://dzen.ru/a/aRXeCBzC7jwL4Lfi

|

| | |

| Статья написана 14 ноября 17:18 |

"Пропавшее ущелье" — затерянный мир из дилогии Александра Шейнина "Полынов уходит из прошлого" Снимаю с полки книгу Александра Шейнина "Полынов уходит из прошлого" (1963) и продолжаю обзор "таинственных земель" советских авторов. Исключительных художественных достоинств в этой приключенческой дилогии мне обнаружить не удалось, но увлекательность, особенно в её первой, "горной" части, безусловно присутствует. Это занятное произведение, состоящее из повестей "Пропавшее ущелье" (1956) и "Наследство Полынова" (1958), пять раз переизданное Волгоградским книжным издательством, обязательно должно занять соответствующее место в моём списке отечественной прозы середины прошлого века, рассказывающей о "затерянных мирах".

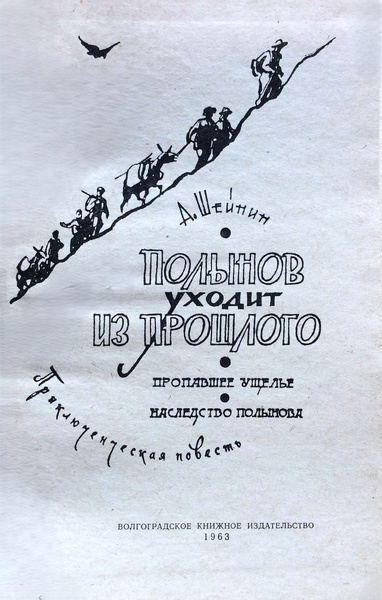

А. Шейнин. Полынов уходит из прошлого. Волгоград: Волгоградское книжное издательство, 1963 г. Тираж: 30000 экз. Художник П. Островский.

Повесть Александра Шейнина "Пропавшее ущелье" сюжетно очень сильно перекликается с недавно рассмотренным мною романом Вячеслава Пальмана "Кратер Эршота" (1958). В "Пропавшем ущелье", как и в "Кратере Эршота", описывается загадочная территория — своеобразный оазис с благоприятным микроклиматом, многие годы изолированный от внешнего мира. Внутри ущелья, под неприступными скалами, как и в "Кратере Эршота", живут люди, не имеющие возможности оттуда выбраться или хотя бы подать знак о своём существовании. Повесть Шейнина основным своим содержанием (подробнее о нём я напишу ниже) — представляет собой как бы кальку с романа Пальмана.

Титульный лист издания 1963 года.

Книжным изданием "Пропавшее ущелье" Шейнина впервые вышло в 1959 году, на год позже книги Пальмана "Кратер Эршота". Таким образом, вроде бы присутствует приоритет Пальмана, но есть любопытный нюанс, заставляющий задуматься. Повесть "Пропавшее ущелье" изначально была опубликована в сталинградской газете "Молодой ленинец" в 1955-1956 гг. За эти два года публикация повести Шейнина шла с продолжением в общей сложности почти в сотне номеров "Молодого ленинца"... Но, если говорить начистоту, разбираться у кого из авторов истинный, настоящий приоритет, особого смысла не имеет. Ещё в позапрошлом веке из под пера британца Майна Рида (1818-1883) вышла дилогия — повести "Охотники за растениями" (1857) и "Ползуны по скалам" (1864), где трое охотников, оказавшиеся запертыми в горной гималайской долине, много месяцев пытаются разными способами выбраться из природной ловушки под неприступными скалами...

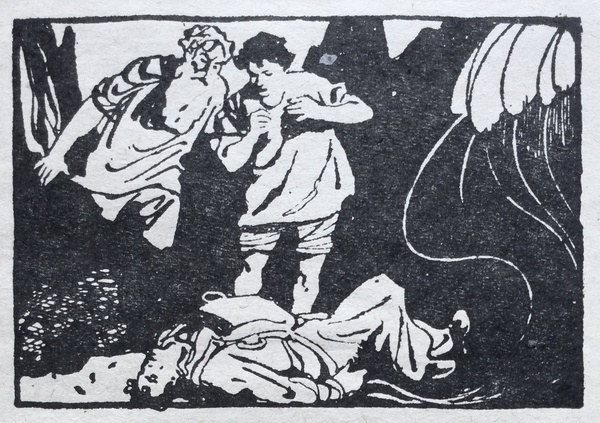

Иллюстрация художника П. Островского к изданию 1963 года.

Далее в статье: • Московский инженер Михаил Щербаков изобрёл высокогорный парашют. • Александр Михайлович Шейнин — советский писатель, драматург и сценарист, племянник композитора Егошуа Павловича Шейнина. • Во время войны Шейнин — военный корреспондент "Комсомольской правды" в Сталинграде. • В 1967 году А. Шейнин – директор многосерийного документального фильма "Страницы Сталинградской битвы". • В повести "Пропавшее ущелье" доктор Полынов нашёл в 1910 г. на Памире богатые залежи титановой руды. • В 1915 г. Полынов вместе с молодой женой бесследно исчез из Царицына. • Симпатичная Леночка. • Памирские тайны. • Испытания высокогорного парашюта закончились прыжком в неизвестность… • Тридцать семь лет в «затерянном мире». • Полынов из «Пропавшего ущелья» и Сперанский из «Кратера Эршота» — близнецы-братья. • Продолжение "Пропавшего ущелья" – повесть «Наследство Полынова». • В "Наследстве Полынова" Полынов получает алмазные копи в Южной Африке. • Родившийся в ущелье сын Полынова пользуется успехом у женщин… • Происки врагов. • Повесть "Вурдалак из Заозерного" – советская вампирская готика. Полностью читать здесь: https://dzen.ru/a/aQpEkon6OCZf02wR

|

| | |

| Статья написана 6 ноября 18:27 |

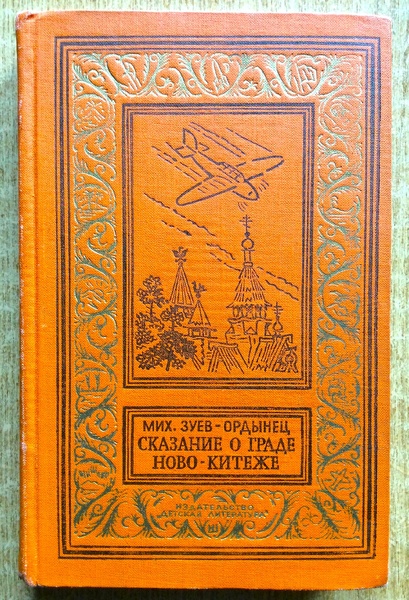

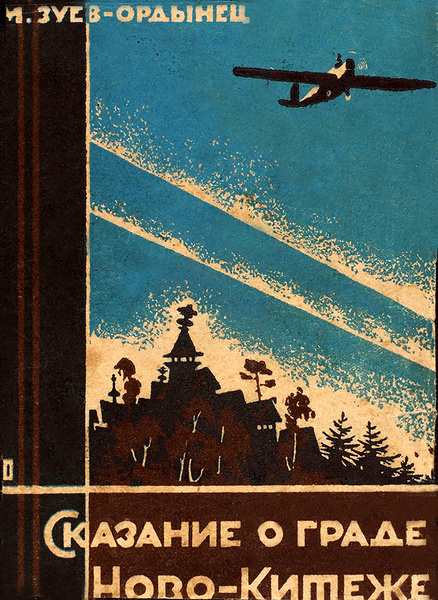

Оранжевообложечное издание романа Михаила Зуева-Ордынца "Сказание о граде Ново-Китеже" (1970) в легендарной детлитовской серии "Библиотека приключений и научной фантастики" я, будучи школьником, купил в книжном магазине сразу после выхода, тогда же и прочёл. И до сего времени сохранил, на нём даже мой самопальный экслибрис имеется!

Михаил Зуев-Ордынец. Сказание о граде Ново-Китеже. — М.: Детская литература, 1970 г. Серия: Библиотека приключений и научной фантастики. Тираж: 100000 экз. Иллюстрация на обложке, внутренние иллюстрации Н. Кочергина.

Вспомнил я об этой книжке, во-первых, потому, что она до сих пор стоит у меня на полке, а во-вторых — её сюжет замечательно вписывается в рассматриваемую мною в ряде материалов литературную линейку "затерянных миров", созданных отечественными авторами, не обязательно фантастами. С некоторой натяжкой "Сказание о граде Ново-Китеже" можно назвать и романом о попаданцах, ведь герои книги — современники автора из двадцатого века неожиданно оказываются в реалиях века семнадцатого, но не буду без крайней надобности смешивать жанры.

Михаил Ефимович Зуев-Ордынец (19.05.1900 — 23.12.1967).

Для начала — несколько слов об авторе романа. Михаил Ефимович Зуев (творческий псевдоним — Ордынец) родился 19 мая 1900 года в Москве в семье сапожника-кустаря. Окончил Высшее начальное училище. Работал конторским служащим на московских заводах и фабриках. В августе 1918 года пошёл добровольцем в Красную Армию, был направлен в Московскую артиллерийскую школу красных командиров, воевал с белогвардейцами на разных фронтах до конца Гражданской войны. В 1924 году демобилизовался, был начальником уездной милиции в Вышнем Волочке, сотрудником местной газеты "Наш край", печатался в московских газетах "Беднота" и "Безбожник". С 1925 года в журналах "Всемирный следопыт" и "Вокруг света" появляются первые приключенческие рассказы и повести Зуева-Ордынца. Публиковался в ленинградском журнале «Резец», в 1927 году стал там заведующим отделом прозы.

М. Зуев-Ордынец. Сказание о граде Ново-Китеже. — Л.: Красная газета, 1930 г. Серия: Приложение к журналу "Вокруг света". Тираж: 50000 экз. Иллюстрация на обложке и внутренние иллюстрации Н. Кочергина.

Далее в статье: • Роман «Сказание о граде Ново-Китеже» в 1930 году выходит в журнале «Всемирный следопыт» и, почти одновременно, отдельным книжным изданием… • Писатель Зуев-Ордынец много пишет, много ездит по стране и активно издаётся. • Арест весной 1937 года. • Тринадцать лет лагерей и шесть лет поселения…. • Реабилитация и новые книги. • Четыре авторских редакции романа «Сказание о граде Ново-Китеже». • Борт № 609 летит в неизвестную нам Балашиху. • В самолёте — четверо, не считая собаки. • «Затерянный мир», застрявший в семнадцатом веке. • «Сами не поймут, как через пучину бездонную прошли...» • Советские прогрессоры в граде Ново-Китеже. • Братчику Колдунову нужна платина. • Приключений в романе много… • Положительное мнение о произведении смешалось с подсознательным его неприятием… • Полного книжного издания новой редакции романа, которая вышла в 1970 году в серии «БП и НФ» Детлита, писатель не дождался... • Три издания романа иллюстрировал один и тот же художник. Полностью читать здесь: https://dzen.ru/a/aQZOHWPBVChkHpy6

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов